Al Palazzo dei Diamanti di Ferrara arriva una grande mostra su Marc Chagall, uno dei più importanti e amati maestri dell’arte del Novecento.

COMUNICATO STAMPA

“Sento che il nostro problema oggi è soltanto uno: unirci. Radunare quello che resta di noi dopo il disastro, riempire i nostri cuori di propositi nobili.”

Marc Chagall

Discorso pronunciato al ricevimento del Comitato degli Scrittori e Artisti Ebrei a New York

organizzato in suo onore, 27 maggio 1947

Palazzo dei Diamanti di Ferrara ospita dall’11 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026 la grande mostra Chagall, testimone del suo tempo, un percorso espositivo di sorprendente intensità emotiva che invita il pubblico a immergersi nell’universo poetico di uno dei più importanti e amati maestri dell’arte del Novecento.

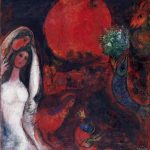

Un viaggio straordinario che rivela come Marc Chagall (Vitebsk, 1887 – Saint–Paul de Vence, 1985), universalmente noto per le figure fluttuanti e le colorate atmosfere incantate, abbia saputo mantenere viva la memoria della sua terra natale, della tradizione e degli affetti, proiettandoli sempre verso nuovi orizzonti espressivi.

Attraverso 200 opere – tra dipinti, disegni, incisioni, alcuni dei quali presentati per la prima volta in Italia, e sale immersive che consentono di ammirare due sue creazioni monumentali in una dimensione coinvolgente e spettacolare (il soffitto dell’Opéra di Parigi e le 12 vetrate per la sinagoga di Hadassah) – la mostra evidenzia la profonda umanità di un artista plurale, visionario e testimone del suo tempo, cantore della bellezza e custode della memoria. Volti scissi, profili che si moltiplicano, ritratti che si specchiano: attraverso il tema del doppio egli rivela la sua straordinaria capacità di cogliere la dualità dell’esistenza umana. E ancora amanti volanti, animali parlanti, bouquet esplosivi, diventano, trascendendo il visibile, metafore universali. Attraverso il suo sguardo poetico, Chagall trasforma l’esperienza personale in riflessione condivisa, svelando come dietro l’apparente semplicità delle sue creazioni si celino temi che toccano ogni essere umano: l’identità, l’esilio, la spiritualità e la gioia di vivere.

In un’epoca di frammentazione, egli ci ricorda che l’arte può essere ponte tra mondi diversi, sintesi di tradizioni apparentemente inconciliabili, specchio fedele delle aspirazioni e delle contraddizioni dell’umanità. La sua opera celebra quella verità emotiva che rende tangibili i sentimenti più profondi dell’animo umano, elevando lo spirito verso una bellezza capace di trovare, anche negli orrori del tempo, barlumi di pace e comprensione.

La mostra è prodotta e organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e Arthemisia, in collaborazione con il Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, da una idea di Paul Schneiter e a cura di Francesca Villanti con Paul Schneiter.

La mostra vede come special partner Ricola, mobility partner Frecciarossa Treno Ufficiale e conta sul supporto di Copma.

LA MOSTRA

Nel laboratorio segreto di Marc Chagall il tempo sembra sottrarsi alle leggi della fisica. Sposi che sorvolano campanili, violinisti sui tetti, profeti biblici accanto a capre azzurre compongono immagini dove memoria dell’infanzia e cronaca del presente si fondono in una vertiginosa simultaneità. Dietro quest’apparente anarchia temporale si cela la lucidità di chi ha attraversato il Novecento come un equilibrista, trasformando la propria esistenza in linguaggio universale.

Per Chagall il racconto pittorico non è trascrizione degli eventi, ma trasfigurazione poetica che custodisce il nucleo emotivo e spirituale. Volti amati, luoghi dell’infanzia, simboli della tradizione diventano memoria che si rinnova, trasformandosi in una esperienza collettiva dove storia personale e universale si riflettono. La casa natale si affaccia sui boulevard di Parigi, il ricordo di Bella si intreccia con la presenza di Vava come simbolo di un amore che sopravvive al tempo e la memoria biblica risponde alle tragedie del Novecento.

Nei dipinti prende forma una memoria affettiva: ciò che è stato amato continua a esistere, ciò che è perduto può essere ritrovato. È la temporalità del sogno, dove il ricordo non è conservazione passiva ma esperienza viva. Il tempo non obbedisce alla linearità cronologica ma si dispone come spazio interiore, dove immagini lontane e vicine convivono senza gerarchie.

Questa libertà permette di sostituire alla narrazione lineare una dimensione emotiva e sacra. La sua pittura, sospesa tra storia e visione, si offre come testamento poetico del XX secolo: opera capace di restituire, nella stessa immagine, dolore e bellezza, perdita e rinascita.

Prima sezione – Eterna memoria

In tutta la sua opera Marc Chagall mantiene viva la presenza delle sue radici russe. Nato in una comunità ebraica rurale e tradizionale, trasforma gli elementi di questo mondo in un vocabolario visivo che lo accompagnerà per sempre: il profilo della città con le cupole ortodosse, le casette di legno, i rabbini e i musicisti sui tetti.

“Il paese che ho nell’anima”: così Chagall definisce Vitebsk, sottolineando un legame che va oltre la semplice nostalgia. Anche dopo il distacco dalla Russia nel 1922, dichiara: “Non mi sono mai separato dalla mia terra, la mia arte non può vivere senza di essa”.

Le opere in mostra rivelano come questi elementi non siano semplici ricordi, ma presenze vive. Quando Vitebsk viene distrutta durante la Seconda guerra mondiale, la memoria diventa per Chagall strumento di resistenza: non più solo conservazione del passato, ma affermazione di una realtà alternativa dove una cultura fisicamente annientata continua a vivere attraverso l’arte.

La presenza costante degli animali rimanda alla sua terra d’origine. Galli, capre e mucche non sono semplici elementi decorativi, ma protagonisti di un mondo che l’artista continua a reinventare, mantenendo vivo il ricordo della terra natale.

Il mondo della sua giovinezza non è reliquia di un passato irrecuperabile, ma presenza viva che continua a generare significato e bellezza nelle infinite trasformazioni dell’arte.

Seconda sezione – Le Favole di La Fontaine: la consacrazione

La commissione de Le Favole di La Fontaine segna per Chagall un momento di straordinario riconoscimento. Solo tredici anni prima, il giovane pittore di Vitebsk si aggirava intimorito per Parigi: “La galleria di Vollard mi attirava particolarmente. Ma non osavo entrarvi”, confesserà nelle sue memorie. “Schiaccio il naso contro il vetro, e all’improvviso mi trovo faccia a faccia con Vollard in persona… Ho paura d’entrare. Ha l’aspetto arcigno. Non oso”.

Ora è lo stesso Vollard – il mercante che aveva scoperto e consacrato i più grandi artisti del suo tempo – a cercarlo, riconoscendo in Chagall l’interprete ideale per uno dei testi più emblematici della cultura francese.

La commissione indica la consacrazione ufficiale dell’artista russo sulla scena parigina e il suo ingresso nel pantheon dell’arte europea.

Le incisioni ad acquaforte esposte testimoniano non solo la maestria tecnica raggiunta da Chagall, ma anche la sua capacità di dialogare con la grande tradizione europea senza tradire la propria identità. In ogni tavola gli animali di La Fontaine acquisiscono quella dignità primordiale che caratterizza tutto l’universo chagalliano, trasformando la favola in veicolo di verità universali.

Terza sezione – Quando la Storia Biblica incontra la cronaca contemporanea

Dipinta al ritorno dall’esilio americano, Exodus o La nave dell’Esodo mostra come Chagall utilizzasse i racconti biblici per interpretare eventi contemporanei. L’artista sovrappone due episodi: l’Esodo biblico dall’Egitto e la fuga degli ebrei europei dalle persecuzioni naziste, trasformando la cronaca in mito universale.

La struttura verticale dell’imbarcazione richiama un’arca, con figure disposte su più livelli come nelle miniature medievali. Al centro, una grande croce simboleggia la sofferenza universale, unendo iconografia cristiana e memoria ebraica in un unico spazio visivo. I colori dominanti – blu e verdi freddi – sostituiscono la consueta luminosità chagalliana, ma lampi di luce bianca si diffondono come bagliori salvifici.

La figura della madre dolente e le altre presenze umane disposte nell’imbarcazione rappresentano tutti coloro che nel corso della storia hanno dovuto abbandonare la propria terra. Attraverso il linguaggio biblico Chagall riesce a parlare sia della tragedia specifica sia dell’esperienza universale dello sradicamento.

L’opera dimostra come l’arte possa essere testimonianza storica mantenendo la dimensione simbolica: ogni esodo diventa eco di tutti gli esodi, ogni persecuzione richiama tutte le persecuzioni. La forza visionaria della pittura trasforma l’episodio contemporaneo in riflessione eterna sulla condizione umana.

“Exodus” 1947

Nel 1948 Marc Chagall dipinse Exodus o La nave dell’Esodo, trasformando un drammatico episodio della cronaca contemporanea in racconto biblico universale.

La storia aveva come protagonista l’Exodus 1947, una nave battente bandiera dell’Honduras con a bordo 4.515 persone. Il nome evocava l’antica fuga degli ebrei dall’Egitto. I passeggeri erano tutti ebrei, in gran parte sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. L’obiettivo era raggiungere la Palestina, allora sotto mandato britannico, nonostante le severe restrizioni imposte nel 1939 che avevano drasticamente limitato l’immigrazione ebraica per placare le tensioni con la popolazione araba locale.

Nel novembre 1946, l’Haganah – una delle organizzazioni più attive nel trasferimento clandestino di ebrei verso la Palestina – acquistò la President Warfield, che sarebbe poi diventata l’Exodus. Costruita nel 1927 in Delaware come battello passeggeri, fu requisita dal governo americano nel 1942 e trasformata in nave militare, partecipando allo sbarco in Normandia nel giugno 1944.

A febbraio 1947, ribattezzata Exodus, la nave lasciò Baltimora diretta verso il Mediterraneo, fece tappa a Marsiglia e nel cantiere ligure di Portovenere, dove fu modificata per ospitare fino a 5.000 persone.

Il 10 luglio arrivò a Sète e imbarcò oltre 4.500 ebrei.

L’11 luglio 1947 la nave ufficialmente diretta in Colombia salpò verso la Palestina.

Il 18 luglio, a soli 40 chilometri dalle coste palestinesi, le forze britanniche riuscirono a prendere il controllo dell’Exodus. La nave fu dirottata verso il porto di Haifa, dove i passeggeri furono fatti sbarcare e trasferiti su tre navi dirette nuovamente verso la Francia.

Il 2 agosto le tre navi raggiunsero le coste francesi, ma il governo francese si rifiutò di costringere i passeggeri a sbarcare. Dopo tre settimane di stallo diplomatico, i britannici dirottarono le navi verso Amburgo.

La vicenda dell’Exodus assunse rapidamente una dimensione politica. L’opinione pubblica internazionale si mobilitò, i giornali di tutto il mondo raccontarono la storia, le Nazioni Unite se ne occuparono ufficialmente.

La storia dell’Exodus contribuì in modo decisivo alla fine del controllo britannico e alla nascita dello Stato d’Israele l’anno seguente.

Quarta sezione – Parigi dopo l’esilio

Per Chagall Parigi è una città interiore: spazio della scoperta e del ritorno, della libertà e della memoria. Se Vitebsk è la radice da cui trae nutrimento, Parigi è il terreno che libera il suo linguaggio poetico. Dopo l’esilio americano, il ritorno nella capitale francese segna una nuova fase creativa: la città non è più l’atelier a cielo aperto degli anni Dieci, ma il luogo della maturazione poetica dove l’esperienza si trasforma in visione, dove la memoria filtra il presente e lo reinventa attraverso il colore. Le opere in questa sala sono gli studi preparatori e le straordinarie litografie per la serie Parigi pubblicata nel 1954 in “Derrière le Miroir”. In questi fogli Chagall affronta i monumenti parigini con libertà nuova: la Tour Eiffel, Notre–Dame, l’Opéra diventano simboli affettivi più che architetture, forme essenziali che emergono in atmosfere costruite dalla luce più che dalla prospettiva. Chagall ci consegna una Parigi che va oltre la rappresentazione topografica. È città interiore e simbolo universale, sinfonia di memorie, palcoscenico del sogno e della metamorfosi. Le soluzioni pittoriche qui sperimentate mostrano un artista maturo che sa trasformare l’esperienza personale in linguaggio universale, trovando nella capitale francese il laboratorio ideale per quella sintesi tra memoria e modernità che caratterizzerà la sua produzione più alta.

Parigi riflesso del mio cuore

Negli anni della maturità Chagall torna a celebrare Parigi con una libertà espressiva nuova. In La sposa sopra Parigi l’espressione poetica raggiunge il suo apice: una sposa azzurra fluttua sopra la città–icona. Chagall crea un campo cromatico uniforme attraverso le gradazioni del blu, dove la figura trova sostegno nell’aria resa materica dal colore. Amore, maternità e paesaggio urbano si fondono in un’unica visione sospesa nella quale Parigi diventa scenario di una sacra rappresentazione laica.

In Ricordo del Flauto magico l’artista evoca l’opera di Mozart per la quale aveva realizzato scenografie anni prima. Al centro della composizione, dentro una grande mandorla blu che si apre come un teatro, si vedono piccole figure. In alto vola un violino dorato – la musica che riempie lo spazio. Al centro riposa una figura piumata – forse Papageno, il personaggio che cerca solo la felicità semplice. Quest’ultimo diventa il simbolo della gioia quotidiana, di quella magia che si nasconde nella vita di tutti i giorni.

L’artista mescola segatura ai colori, creando una superficie materica. Il dipinto non è solo immagine ma anche impronta: l’esperienza si deposita sulla tela. Non è semplice ricordo, ma presenza viva che continua a pulsare.

“Paris reflet de mon coeur”, Parigi riflesso del mio cuore. Queste parole racchiudono l’intensità del legame durato settant’anni tra Marc Chagall e la città che ha trasformato la sua arte. Se Parigi dona all’artista la sua “lumière–liberté” (luce–libertà), lui le restituisce la sua immagine sublimata.

Quinta sezione – Volti e riflessi

Per Chagall il volto umano non è mai dato univoco. Si sdoppia, si moltiplica perché riflette un’identità complessa, sfaccettata.

Nei suoi ritratti sperimenta soluzioni innovative: due profili che si guardano, volti che si sovrappongono, immagini che si moltiplicano. Non è ricerca formale fine a se stessa, ma elaborazione di un linguaggio capace di restituire la complessità dell’essere umano, l’impossibilità di ridurre una persona a un’immagine unica.

Questa indagine sull’identità trova nel mondo del circo la sua rappresentazione più eloquente. Qui la duplicità dell’essere umano si manifesta con evidenza: dietro il sorriso del clown si nasconde la fatica dell’esistere, dietro l’acrobazia la precarietà della vita. Le maschere dei circensi diventano così rivelazioni, paradossalmente più vere di qualsiasi realismo.

Per dare forma a questa complessità emotiva Chagall affida tutto al colore. Non usa tinte naturali ma emotive: il verde diventa visione, il blu meditazione, il rosso ardore creativo. In questo linguaggio cromatico che muta continuamente si riflette l’instabilità dell’animo umano.

I volti moltiplicati di Chagall ci rivelano una verità che gli specchi di questa sala rendono tangibile: la frammentazione e la continua trasformazione degli uomini. Come i suoi clown, portiamo maschere che però possono essere autentiche quanto i volti che nascondono. Ogni riflesso ci restituisce un’immagine diversa, proprio come ogni opera dell’artista rivela una sfaccettatura inedita della natura umana.

Sesta sezione – In dialogo con la materia

Nelle opere di Chagall materia e supporto non sono semplici mezzi, ma protagonisti del racconto, ognuno con il suo ruolo preciso. L’artista non cerca la tecnica perfetta: cerca quella giusta, quella che possa dare forma alle sue visioni. Ogni supporto viene scelto per le sue proprietà specifiche: carta, tela, masonite diventano strumenti per esprimere un linguaggio che si arricchisce attraverso una sperimentazione costante.

Nelle opere esposte emerge tutta la ricchezza di questa operazione. L’acquarello su carta gli consente di creare atmosfere sospese, dove i toni si fondono con delicatezza. L’inchiostro, utilizzato sia puro sia in combinazione con altri materiali, svela la sua straordinaria sensibilità grafica: il segno, ora fluido ora incisivo, traduce in immediatezza visiva l’energia vitale che anima le sue figure. Con il tempo tende a combinare tecniche e materiali: gouache, pastello e inchiostro dialogano con le diverse superfici creando un tessuto visivo complesso che riflette la profondità dei significati.

Chagall scopre che ogni tecnica artistica custodisce tesori nascosti. Le vetrate gli svelano i misteri della luce che sa attraversare la materia; l’incisione gli insegna la precisione del segno; la scultura apre nuovi orizzonti spaziali; l’argilla gli schiude i segreti della densità e della sovrapposizione.

Attraverso questa molteplicità di sperimentazioni Chagall ci apre le porte del suo inconfondibile universo poetico.

Settima sezione – Mediterraneo

L’incontro di Marc Chagall con il Mediterraneo segnò un’evoluzione profonda del suo linguaggio. Egli trovò nel Sud della Francia gli spunti per elaborare un nuovo vocabolario visivo plasmato dalla luce, dal colore e dal calore. Dai primi soggiorni a Peira–Cava negli anni Venti fino al trasferimento definitivo a Vence nel 1950, il Mediterraneo divenne per lui sia rifugio sia fonte di ispirazione. I suoi intensi contrasti cromatici e i paesaggi antichi gli offrirono uno spazio di reinvenzione dopo la guerra e l’esilio.

Quando nel 1960 il sindaco di Nizza gli chiese di realizzare un manifesto per promuovere le bellezze della città a un pubblico internazionale, Chagall accettò con entusiasmo. Con la sua consueta generosità, propose non uno, ma dodici gouache preparatori per il progetto. Questi furono poi trasformati in litografie da Charles Sorlier, in un raro portfolio pubblicato da Mourlot nel 1967.

Alcuni dei suoi dipinti di quel periodo, come La table devant le village, evidenziano che l’artista, dopo aver attraversato momenti difficili, aveva finalmente trovato un luogo da chiamare casa. Per Chagall il Mediterraneo non era solo un paesaggio: era un alleato spirituale che lo aiutava a trasformare il dolore in grazia.

Ottava sezione – Un linguaggio luminoso

“Per me una vetrata è una barriera trasparente tra il mio cuore e il cuore del mondo.”

Marc Chagall

Marc Chagall citato in Benjamin Harshav, Marc Chagall on Art and Culture, Stanford University Press, 2003, p. 145.

Le vetrate di Marc Chagall si distinguono per il loro approccio radicale al colore e alla forma narrativa. Abbandonando la più consueta struttura frammentata, Chagall predilige ampi campi di colore per definire vere e proprie zone tematiche.

Le scene si svolgono in ambienti espressivi che rinnovano la tradizione medievale dei fondi colorati in un nuovo orizzonte figurativo.

Chagall utilizza la grisaille, tecnica monocromatica simile al lavis d’inchiostro, che valorizza il gioco tra luce e trasparenza. Piuttosto che velare il vetro, essa intensifica la sua luminosità, generando una “luce vivente” quasi immateriale. È in questa raffinata struttura che le vetrate di Chagall trovano un parallelo con la sua pittura a olio, esprimendo un medesimo dialogo tattile con la materialità e la luce.

Le Vetrate di Hadassah

Concepite nel 1959 su invito di Miriam Freund, presidente dell’American Hadassah Women’s Zionist Organization, e dell’architetto Joseph Neufeld, le vetrate furono realizzate per la sinagoga del nuovo Hadassah Medical Center di Gerusalemme. Chagall, toccato dal peso simbolico del luogo e dal significato dell’Israele del dopoguerra, accettò l’incarico di progettare dodici finestre rappresentanti le Dodici Tribù di Israele. Eseguite in collaborazione con il maestro vetraio Charles Marq tra il 1960 e il 1962, le vetrate combinano iconografia biblica e temi liturgici ebraici con la luminosa sensibilità cromatica di Chagall. Esibite per la prima volta a Parigi e New York, furono inaugurate a Gerusalemme nel 1962 e successivamente restaurate a seguito dei danni subiti durante la Guerra dei Sei Giorni.

Le vetrate cambiano continuamente il loro aspetto con il trascorrere delle ore della giornata, variando in intensità e colore. Questa costante trasformazione richiama l’idea che la storia sacra non sia immutabile, ma continuamente reinterpretata, e che debba essere osservata in modi differenti a seconda del momento, dell’osservatore e della luce che la attraversa.

Nona sezione – Il giardino che non esiste

Davanti alle opere di tema floreale di Chagall è necessario guardare oltre la superficie. Si tratta infatti di immagini monumentali che attraverso la celebrazione della bellezza del dato naturale rivelano una profonda esplorazione dell’identità dell’artista.

In L’Atelier de Saint–Paul la composizione floreale nel vaso prominente sul tavolo dello studio, accanto ai pennelli dell’artista, assume una profonda dimensione autobiografica.

Il motivo del vaso riveste anche un significato simbolico: la sua intrinseca mobilità richiama l’esperienza dello spostamento. Spesso collocato in contesti ambigui, il vaso diventa emblema dello sradicamento, riflettendo la vita stessa di Chagall, segnata dall’esilio e dalla migrazione. Allo stesso tempo, è un contenitore che custodisce la bellezza dei fiori senza la certezza di radicamento, suggerendo una condizione eterna di impermanenza.

In opere successive, come Bouquet de fleurs sur fond vert et rouge, l’approccio di Chagall si avvicina all’astrazione. Qui il bouquet appare liberato dai vincoli della rappresentazione naturalistica, affermando la propria autonomia formale. Il colore diventa la principale forza espressiva, spingendo l’immagine oltre i confini della figurazione.

Questa tensione tra presenza e fragilità trova espressione in Grand bouquet rouge, dove i fiori ardono come fiamme – bruciando di vitalità, ma permeati di vulnerabilità. Anche in contesti apparentemente sereni, la loro scala imponente destabilizza la calma superficiale, ricordandoci la natura effimera e fragile della vita.

Decima sezione – La Pace

Nel 1949, al ritorno dall’esilio americano, Chagall dipinge La Pace. Dopo anni di guerra e sradicamento, l’artista affida a una colomba bianca il suo messaggio di speranza. Non è retorica, ma necessità: chi ha vissuto la fuga, l’esilio, la perdita della patria, sa quanto fragile e preziosa sia la pace.

La colomba porta un libro aperto sulla cui pagine si leggono “La Vie” e “La Paix”. Per Chagall la vita e la pace sono inscindibili. In basso, un uomo e una donna simboleggiano l’amore. Sullo sfondo, i tetti e la cupola della sinagoga evocano la sua amata Vitebsk, i legami e i valori che resistono a ogni tempesta.

Dall’infanzia a Vitebsk all’esilio americano, dalle tradizioni ebraiche ai grandi teatri del mondo, Chagall ha saputo trasformare il dolore in bellezza, la memoria in visione, l’esperienza personale in linguaggio universale.

La Pace conferma Chagall come testimone del suo tempo: un artista che non ha mai distolto lo sguardo dalla storia, ma l’ha attraversata mantenendo intatta la fiducia nell’arte. Emerge la convinzione che la bellezza possa ancora vincere sulla distruzione, che l’immaginazione possa ancora costruire mondi migliori, dove l’amore e la memoria restano le uniche armi contro l’oblio.

MATERIALE STAMPA DISPONIBILE AL LINK > https://bit.ly/CHAGALL_FERRARA

Informazioni

tel. 0532 244949 | diamanti@comune.fe.it www.palazzodiamanti.it www.arthemisia.it | info@arthemisia.it

Ufficio Stampa Arthemisia Salvatore Macaluso

sam@arthemisia.it | M. +39 392 4325883

press@arthemisia.it | T. +39 06 69308306

Relazioni esterne Arthemisia

Camilla Talfani | ct@arthemisia.it

M. +39 335 7316687 | +39 345 7503572

Studio Esseci

Simone Raddi | simone@studioesseci.net

T. +39 049 663499 | M. +39 347 0481694

Fondazione Ferrara Arte

comunicazione.ferrararte@comune.fe.it

Cartella Stampa e Immagini

Immagini

Avvertenze relative al copyright delle immagini / Copyright notice

Le immagini qui riprodotte sono state fornite allo Studio Esseci sas dagli Organizzatori dell'evento, ad esclusivo utilizzo collegato alle esigenze di Ufficio Stampa dell'iniziativa medesima. La possibilità di "scaricare" queste immagini è riservata unicamente al fine di corredare con le stesse, servizi, articoli, segnalazioni inerenti l'iniziativa cui si riferiscono. Qualunque indebito utilizzo è perseguibile ai sensi di Legge ad iniziativa di ogni avente diritto.

The images featured in this page have been supplied to Studio Esseci sas by the Organizers of the event, for uses connected solely with the Press Agent requirements of the event itself. You are only entitled to download these images if the purpose of this download is to use the images as illustrations for articles, reviews or listings of events published in this site. Any other use of said images will be considered a violation of copyright, leading to prosecution to the full extent of the law.